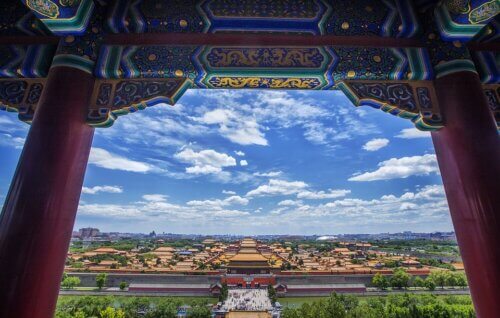

画像説明:【隣国を援助する国は滅びる・・わかったかね?】ハ~イ!本能にとっても忠実なケモノ衆の図

戦後日本外交史最大の失敗:対シナODA総合総括

日本からシナへのODAが始まった1979年当時、大平正芳首相は政策へ正当性を広めるために「日支友好」を国内外に流布しました。

時を経て1988年当時、竹下登首相はODAの大幅増額が為されるに及び、その言い訳として発した言葉がこちら↓。

「(シナ)人民の心へのアピールが主目的」と・・

もちろん、これら援助の裏には日本からの(本来ならやる必要すらない)『戦後賠償金名目』がふんだんに盛り込まれていた事は容易に察しが付くことで・・で、あるならば、当初の予定通りシナ国内における対日感情は日を追うごとに”好転”していくはずでした。

しかし、現実は真逆へと推移していきます。

実際のシナは、長く人民に日本から提供されるODAの存在すら広報しようとせず(むしろ意図的に隠ぺい)、2007年頃の日支GDP逆転期を境に、恩知らずにも日本に対する管制暴動や抗日運動を扇動する始末で、TVを付ければ『日本兵』がやり込められるドラマを見ない日は無いほどに、『反日国是』の国威発揚がシナ共産党主導のもと繰り返されていきました。

さらに驚愕に思えるのは、日支友好の証としてODA事業で建設されたインフラや提供された技術の数々を、シナは堂々と軍事転用し、周辺地域に対する軍事的挑発を繰り返すようになっていった事です。

その具体例として有名なのが、ODA事業によってシナ福建省に建設された鉄道網・高速道路・空港・港湾の数々。

これらはそのままシナの軍拡に利用され、海峡を挟んだ対岸に位置する『台湾』の安全保障を脅かす結果を招き、当時の李登輝総統をして「(日本による)福建省の鉄道整備はやめてほしかった。」(要約)と、言わしめたほどでした。

日本から施された友好の証が、周辺地域の軍事バランスにも悪影響を与える。

何と罪深く、大マヌケな”政策”だったか、と思わずにはいられません。

他方、

翻って我が国の政治世界を俯瞰すれば、対シナODAの総括作業を怠っているばかりか、今日尚、性懲りも無く『日支友好』を語る族議員のなんと多い事か・・

実際、その潮流を代弁する様に掲げられる外務省HP上の『対中ODAの基本方針』では、国民を逆なでするかのように「ODAが大成功だった」(要約)と結んでいる事については、総括⑤にてお伝えしたほどです。

対シナODAとは何だったのか?

それでは、1979年から日本が施した対シナODAとは何だったのか?

これについての回答を用意するなら・・『約40年シナに国富を貢ぎ続けた売国政策』と表現する他は無いのかもしれません。

日本(人)が先祖伝来受け継いだ、頭脳・技術・制度に裏付けされた国富の数々を、『友好』などというフワッとした掛け声で貢ぎ続けた対シナODA事業。日本側がこれと並行して被った実害の具体例については総括②に述べたとおりです。

↓に振り返りもかねて、対シナODAに関連する代表的事件簿と、日本からの対シナ好感度の移り変わりを時系列ごとにおさらいしておきましょう。

- 1972年:日支国交正常化

- 1979年:対シナODA開始

- 1981年:中国(主に旧満州)残留孤児事業開始

- 1986年:中国残留孤児(なぜか身元が判明しなくても帰国可能に=スパイ量産?)

- 1989年:天安門事件勃発で対シナリスクが表面化

- 1992年:両陛下、シナへ御行幸(宮澤喜一等が仕組んだ歴史的売国計画)

- 1993年:鄧小平*注『南巡講話』を主張(日本企業の対シナ投資ブーム)

- 1997年:アジア通貨危機(企業進出の一時落ち込み)

- 2001年:シナ・世界貿易機構(WTO)に正式加盟(更なる外国企業呼び込み成功)

- 同年:小泉政権誕生

- 注:↑この頃までの日系企業は、シナの安価な労働力・原材料を目的に投資していた

- 注:↓以降の日系企業は、巨大市場としてのシナの魅力に憑りつかれる

- 2005年:日本の対シナ直接投資が年間7000億円台に

- 2006年:日本の対シナODA・一般無償資金協力が終了

- 2007年:日本の対シナODA・円借款の新規供与が終了

- 同年:日本とシナのGDP逆転現象が起こる(実質)

- 同年:日本国内の在留外国人が約75万人を突破

- 2010年:尖閣諸島へのシナ人上陸事件と漁船衝突事件勃発

- 同年:シナ国内での日本企業や焼き討ち事件勃発

- 2011年:日本の対シナ直接投資が年間1兆円を突破

- 注:↑この頃から日本国内ではNHKや日経新聞などを中心に対シナ投資ブームが盛んに喧伝される

- 注:以降、中小企業も続々とシナに進出・瞬く間にその餌食となり現在に至る

え?

つまり日本の歴代政権は、シナへのODA開始以来自国を乗っ取らせるためにシナを援助し続けたって事?

むしろ”それ以外の解”を導くことの方が難しいだろうな!

もっとも・・この間に国民によって選出されたすべての議員連中が”売国だけ”を意図して活動したわけではありません。中にはシナの脅威にいち早く気付き警鐘を鳴らした議員もいたでしょうし、本気で隣国との和平を願って活動した中二病議員もいたのかもしれません。

しかし・・

- 自国民の激減

- 経済の落ち込み

- 技術の衰退・流出

- 実質賃金の低下

- 所得格差の広がり

- 日支GDP逆転現象

- 激増する外国人(治安悪化・社会保障ただ乗り)

このような著しい日本の衰退を受けて尚、

- 国内投資活動を疎かにし、緊縮財政(重税・重負担)を推し進めた存在

- 大盤振る舞いが当たり前だった『対シナODA』を推進した存在

- 日本の衰退に反比例するかのように、軍事的にも経済的にも巨大化していくシナとの外交政策そのものを見直そうとしなかった存在

これら議員については、もれなく売国奴認定でよいのかもしれません。

それにしても1992年の両陛下による『シナ御行幸』だけは絶対に許せない!

せっかく自由主義各国が『天安門事件』以降、そろってシナへの経済制裁してたのに、日本が単独でシナへ助け舟を渡したんだから。

あれで、シナが息を吹き返したと言っても過言じゃないよな~

当時の国内メディアは大歓迎ムードを演出してたそうだし・・

絶対シナに頼まれて両陛下を差し出したんだよ。(ガルルルル)

ちなみに・・

中国残留孤児事業って何のことなの?

表向きは・・戦後旧満州地域に取り残された、日本人を親に持つ子供たちの帰還事業の事。

当初は本当の親を探し、再会まで漕ぎ着けていたそうなんだけど、なぜか1986年からは身元審査がガバガバとなったようで、偽装シナ人スパイが大量に入国したそうなんだよな~

ちなみに、主に都内などで犯罪や暴行の限りを尽くした「ドラゴン」と呼ばれる組織などは、この帰還事業で日本に潜伏した者の”2世3世”達によって構成されていたらしいぜ。

- 「おやじ狩り」

- 「管理○春」

- 「ぼったくりバー」

- 「チーマー」

- 「カラーギャング」

こんな言葉の影には『やつら』が大量に潜んでいたんだって。

1992年1月~、当時のシナ最高指導者『鄧小平』が同地域南部の深圳・珠海・武漢・上海などを視察し、経済政策について唱えた声明(方針)の事

社会主義的計画経済と資本主義的市場経済は、どちらも同じ(両立可能)とする思想。

シナの唱える『改革開放路線』を国内外に印象付ける。

対シナODAは逆効果だった?:下がり続けるシナへの好感度

↓は日本側から見たシナに対する好感度の振り返りだよ。

「ODAで友好促進」とか、まったくの戯言だったよね!

- 1972年:『日支国交正常化』=シナに対する大歓迎ムードが国内メディアで喧伝。(好感度78%)

- 1981年~:『シナ残留孤児事業開始』=その感動の再開シーンをテレビ各局は連日連夜放送していたそうです。(好感度67.5%)

- 1989年:『天安門事件』=シナに対する好感度は軒並み低下。(好感度51%)

- 1992年:『両陛下によるシナ御行幸』=宮澤喜一らが仕組んだ超売国策。メディアは友好ムード作りに利用(好感度55%)

- ↓以降、年を追うごとにシナへの好感度は下降

- 2009年:『小沢訪中団』=旧民主党政権の愚行。国内メディアが不自然な程友好的に紹介。(一時期に好感度38.5%まで持ち直し)

- 2010年:『シナ漁船衝突事件』=好感度急落。

- 2012年:『尖閣諸島シナ人上陸事件』=好感度はついに10%台。

- その後10年間は10%台をキープし・・

- 2020年:日本からの対シナ最新好感度は22%。

そして↓が、対シナODAと並行して為された、日本政府による日本経済崩壊への代表的政策集の振り返りだよ。(このあたりの説明は総括②へ行ってね)

一つ一つの破壊力が半端ないよね!

- 1985年:プラザ合意

- 1989年:日銀「公定歩合の操作」「通貨発行量抑制」

- 1990年:不動産総量規制

- 1994年:政党助成法公布

- 1995年:当時の大蔵大臣武村正義が『財政危機』を宣言

- 1996年:金融ビッグバン詐欺

- 1997年:消費税5%&緊縮財政・アジア通貨危機勃発

- 2001年:金融改革・構造改革・規制緩和政策

- 2005年:郵政民営化法公布

- 2007年:郵政民営化

- 2008年:リーマンショック(詐欺)勃発

- 2011年:1ドル75円・日銀白川と民主党政権の作為的円高誘導

2012年以降の第二次安倍政権:

派遣労働は様々な分野にも拡大され、2度の消費税増税・緊縮財政激化・社会負担増大・各種控除の廃止がなされ、さらに取り返しのつかなくなる程の外国人(低賃金労働者)を国内に引き入れてしまったことによって、急速に移民社会への移行が為されてしまいました。

注:もちろんこの間国内に受け入れた外国人の大半が”シナ人”であったことは言うまでもありません

マキャヴェリズムに逆行した戦後日本の隣国外交

日本の隣国といえば、ロシア・南北朝鮮・シナ・台湾が一般的ですが、(同じ自由主義陣営でありながらシナにおもねるあまり不自然な程遠ざけてきた台湾を除く)

日本が隣国外交と銘打つ場合、↓の2方面のいずれかに帰結しない外交は、ほぼ無かったように記憶しています。

- 和平=日本が一方的に土下座する『謝罪・賠償』

- 友好=日本が一方的に手出しする『援助・協力』

日本(戦後歴代政権)が、一貫して「物乞い相手の隣国外交」に終始した結果、実際はありもしない捏造歴史観の追認を迫られ、虎の子の経済や技術もタダで差し出し、おまけに国家の根幹をなす国土・国民生活も守れぬほどに、隣国の成長のみを長くアシストしてきました。

このことは再三お伝えしている対シナODAばかりでなく、南北朝鮮やロシアに対する外交(開発援助)についても同様の事が言えるのです。

さて、

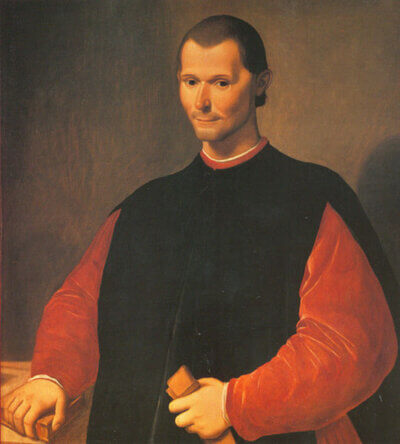

それでは日本(戦後歴代政権)の為した対隣国外交姿勢を冷静に比較検証するためにも、その”真逆”を訴えていた事で有名な『マキャヴェリズム』について、少しばかり紹介してみたいと思うのです。

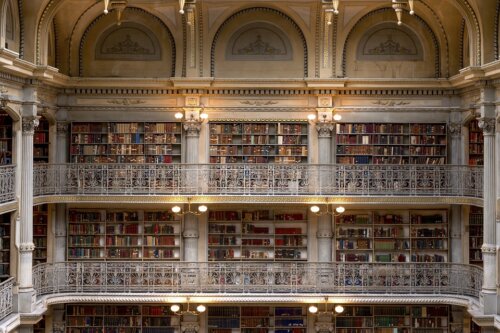

16世紀に活躍したイタリアの政治思想家『ニッコロ・マキャヴェッリ』は、その著書『君主論』において、以下のような外交精神を訴えていました。

ニッコロ・マキャヴェッリ:1469年~1527年

「隣国を援助する国は滅びる」

「忍耐と寛容をもってすれば、人間の敵意といえども溶解できるなどと思ってはならない」

「報酬や援助を与えれば、敵対関係すらも好転させうると思ってはならない」

マキャベリ:『君主論』より

マキャベリ(マキャヴェッリ)の生きた16世紀にかけてのイタリアは、在地の勢力がそれぞれ小国を築く『群雄割拠』の時代。またそれぞれの地域に複雑に入り込んだ『教皇領』への配慮・処遇および次期教皇候補推薦問題、さらに隣国(主にフランス)からの軍事的干渉もあり、各国ともに国家経営は順風満帆ではいきませんでした。

そのような世情を反映し、マキャベリは「周辺国家は皆敵と思え」の理想や空想を徹底的に除外した現実的思想を君主に進言するようになるのです。

注:当時のフランス・ドイツは魔女裁判(異端審問裁判)の真っただ中。教皇の権限が強まる時期でもありました。(イタリアでの魔女裁判事例は少数):悪名高き「インノケンティウス8世」や「ピウス3世」などは同時代に出現しています。

今日的価値観を当てはめると、マキャベリ的思想は一見殺伐に思えてしまうかもしれませんが、彼の唱えた『君主論』には、現在の国家運営にも通用する冷静な分析がふんだんに収納されているように思えてならないのです。

この記事をご覧になっている読者のみなさんが、戦後日本政府の為して来た隣国に対する外交姿勢を賛美なさる立場に回るのか、『マキャヴェリズム』的思想に共感するのか、あるいは無関心のままでいるのかは・・すべて自由だと思います。

しかし、

こんにち顕在化するようになった、我が国と隣国との国防安全保障上の衝突や、経済的摩擦や各種トラブル。

そして何より・・我が国と相容れぬ歴史観を掲げつつ叫ばれる”恫喝と野心”の数々に、”恐怖と憤怒”を覚えるのならば・・

隣国外交は、やはり見直すべきだとの”解”に行き着くはずなのです。

まとめ

戦後から、国家にも諸外国にも金融にも資本家にも騙され続けた日本国民だからこそ、為さねばならぬ総括があります。

その為すべき総括の一つに思えたのが、今回ご紹介した『対シナODA』でした。

これまで①~⑩に渡ってご案内した『対シナODA総括』シリーズ。

対シナODAとは、約40年シナに国富を貢ぎ続けた売国政策。

さらにその中身を思い切って「三行まとめ」に書き起こすならば・・

- ①政府主導で隣国を栄えさせ、

- ②政府主導で国民経済を破壊させ、

- ③政府主導で売国予定先へ国家を売り飛ばそうとした政策の起点。

・・と、明記しておきたいところです。(悪しき売国策との決別の意味を込めつつ)

もしも今後、国民レベルで『対シナODA』に対する総括作業が進み、あるいは『マキャヴェリズム的思想』への共感(回帰)作業が進み、日本中から隣国外交の見直しを求める声が高まったならば、その時こそ日本は堂々と・・

和平(謝罪・賠償)と友好(援助・協力)路線から、排除(限定鎖国・サプライチェーン切り離し)と威嚇(国防増強&国民経済促進)路線へと、隣国外交を転換していけばよいのです。

この”解”(決断)に辿り着くために、何らの勇気など必要ありません。

必要なのは、ほんの一握りの愛国心と自己防衛本能に恥じないほどの常識力のみ。

煮詰めてしまえば、

ただ生まれた故郷を愛しているのか・・

ただ日本人として生き残りたいのか・・

たった二つの問いに対する”解”を導き出せばよいだけなのですから・・

おしまい。

本稿がみなさんの目に留まり、隣国外交を見直すいつの日かの一助(既視感)となりましたら・・それはとても幸いな事です。

次回ご案内:対シナODAの精神はRCEPへ引き継がれてゆく

そして令和の御代。

2022年1月1日に発効と相成った『RCEP』は、対シナODAの二番煎じとして蒸し返され(総括⑥)、日本国内に残された最後の国富までをも流出させる国家侵略の最終段階として、すでに起動し始めています(総括⑦)。

それでは次回、対シナODA総括最終章1「金融の歴史と野望:貿易と侵略はセットでやってくる」をお送りします。